News

-

Read more

Read more小泉明郎 グループ展「JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE」Resistance and Resilience in Japanese Contemporary Art

2022年11月22日 – 2023年2月12日

会場:PAC Padiglione d’Arte Contemporanea、ミラノ、イタリア -

Read more

Read moreChim↑Pom from Smappa!Group グループ展「鉄道と美術の150年」

2022年10月8日(土) – 2023年1月9日(月・祝)

会場:東京ステーションギャラリー

休館日:月曜日[10/10、1/2、1/9は開館]、10/11、12/29 – 1/1

時間:10:00 – 18:00

※金曜日は20:00まで開館

※入館は閉館30分前まで -

Read more

Read moreChim↑Pom from Smappa!Group『金三昧・KANE-ZANMAI』渋谷PARCOにオープン

2022年11月3日(木・祝)よりリニューアルオープンする渋谷PARCO4FにChim↑Pom from Smappa!Groupが実験的な「商品」を開発・販売するプロジェクト『金三昧・KANE-ZANMAI』のSHOPが常設オープン。

渋谷PARCO(東京都渋谷区宇多川町15-1 渋谷PARCO 4F)

営業時間:11:00 – 20:002022年11月24日にはイベント「中華 有昌×金三昧」を開催!

会場:渋谷PARCO10階 ROOFTOP BAR/ComMunE

出演:テクノウルフ、the kusamura mad rat、ハムたまごサンドイッチ、シャララジマ、Chim↑Pom from Smappa!Group 他

スペシャルゲスト:会田誠・小林武史・東村アキコ、他

https://kane-zanmai.shop/news/ -

Read more

Read more荒木悠 グループ展「50秒」

2022年11月17日(木) – 20日(日)

13:00 – 18:00

会場:soda(京都市中京区壬生松原町39-15(スペース壬生内))

アーティスト:青木真莉子 荒木悠 片岡純也+岩竹理恵 窪田隆之 髙橋耕平 甫木元空 森田浩彰 青木陵子 池崎拓也 COBRA たちばなひろし 細倉真弓 青崎伸孝 イッタ・ヨダ 金村修 小松浩子 田中和人 増本泰斗 秋吉風人 伊藤存 KAYA(デボ・アイラース+ケルスティン・ブレチュ) 佐藤純也 玉山拓郎 サトミ・マツザキ 麻生晋佑 江口悟 アーロン・ジェント ナヴィット・ヌール 間部百合 荒川医 岡田理 庄司朝美 花代+斎藤玲児 南川史門

主宰:soda

企画:田中和人 -

Read more

Read more荒木悠 グループ展「Nantan Remix 2022」

2022年10月10日(月・祝) – 10月23日(日)

※金・土・日・月のみ実施

会場:ちびねこ映写館、川定、、オーエヤマ・アートサイト(八木酒造)、南丹市八木市民センター 文化ホール

参加アーティスト:荒木悠、身体0ベース運用法、Yukawa-Nakayasu、Load na Dito

入場:すべて入場無料

主催:京都:Re-Search実行委員会(京都府ほか)

後援:南丹市

助成:令和4年度 文化庁文化芸術創造拠点形成事業 -

Read more

Read more

-

Read more

Read moreART WEEK TOKYO

2022年11月3日(木・祝) – 11月6日(日)

会場:都内51箇所の美術館/インスティテューションとギャラリー、AWT BAR、ビデオプログラムスペース等

主催:一般社団法人コンテンポラリーアートプラットフォーム

提携:Art Basel(アートバーゼル)

パートナー:SMBCグループ/The Okura Tokyo/ルイナール/On

参加美術館等:10軒

参加ギャラリー:41軒 -

Read more

Read more加藤翼 グループ展「チャンウォン彫刻ビエンナーレ」

2022年10月7日-11月20日

昌原(チャンウォン)、韓国 -

Read more

Read more松田修 「ANNUAL BRAKE 2022」

2022年9月25日(日) – 10月1日(土)

ANNUAL BRAKE 2022 松田修「膿を照らす」

キュレーション:岩田智哉、髙木遊

アーティスト:森山泰地、光岡幸一、松田修

会場:The 5th Floor -

Read more

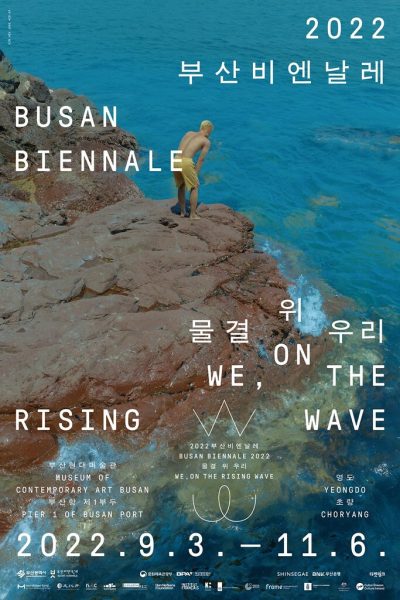

Read moreChim↑Pom from Smappa!Group 「釜山ビエンナーレ2022 WE, ON THE RISING WAVE」

2022年9月3日 – 11月6日

会場:釜山現代美術館、釜山港第1埠頭、影島、草梁

釜山、韓国 -

Read more

Read more田口行弘、加藤翼 ビデオプログラム「Human Tides 」A video programme presented online and at FNB Art Joburg

2022年9月1日 – 4日

会場:サンドトン・コンベンションセンター、ヨハネスブルグ、南アフリカ -

Read more

Read more荒木悠個展「SWEET ROOM」関連イベント 「キョウトノミヤゲ」

日時:2022年7月23日(土)

登壇作家:荒木悠、彦坂敏昭

参加費:第1部 / 拝観料400円

第2部 / ワンドリンク

定員:各回15名

会場:RC HOTEL京都八坂・法観寺(八坂の塔)

詳しくはこちら